Im Land der Grafen, Ritter und Burgen. In einer Zeit also, die weit zurückliegt und Ihnen während der Kindheit trotzdem ganz nah war.

Das Obersimmental ist eine wunderschöne Landschaft mit einem historischen Herzen.

Denn die beiden damaligen Burgen auf dem Mannenberg und der Kirchenberzirk Zweisimmen zeugen von der grossen Bedeutung. Historiker vermuten, dass bereits im Frühmittelalter eine Burg auf dem Mannenberg thronte und das Herrschaftszentrum war, als das Simmental noch zum burgundischen Königsgut gehörte.

Beim Eisenritter am Bahnhof Zweisimmen beginnt eine Zeitreise, die Sie durch eine Landschaft voller Geschichten führt. Und wenn Sie schliesslich beim Mannenberg angelangt sind, taucht mit der sanierten Ruine der Burg Mannberg die Welt des Mittelalters auf.

14 Tafeln begleiten Sie auf dem Burgenweg und reichern Ihre persönlichen Erinnerungen mit spannenden Informationen zu den einzelnen Orten und Gebäuden der damaligen Zeit an.

Viel Vergnügen!

Tafel 2 Burgenweg

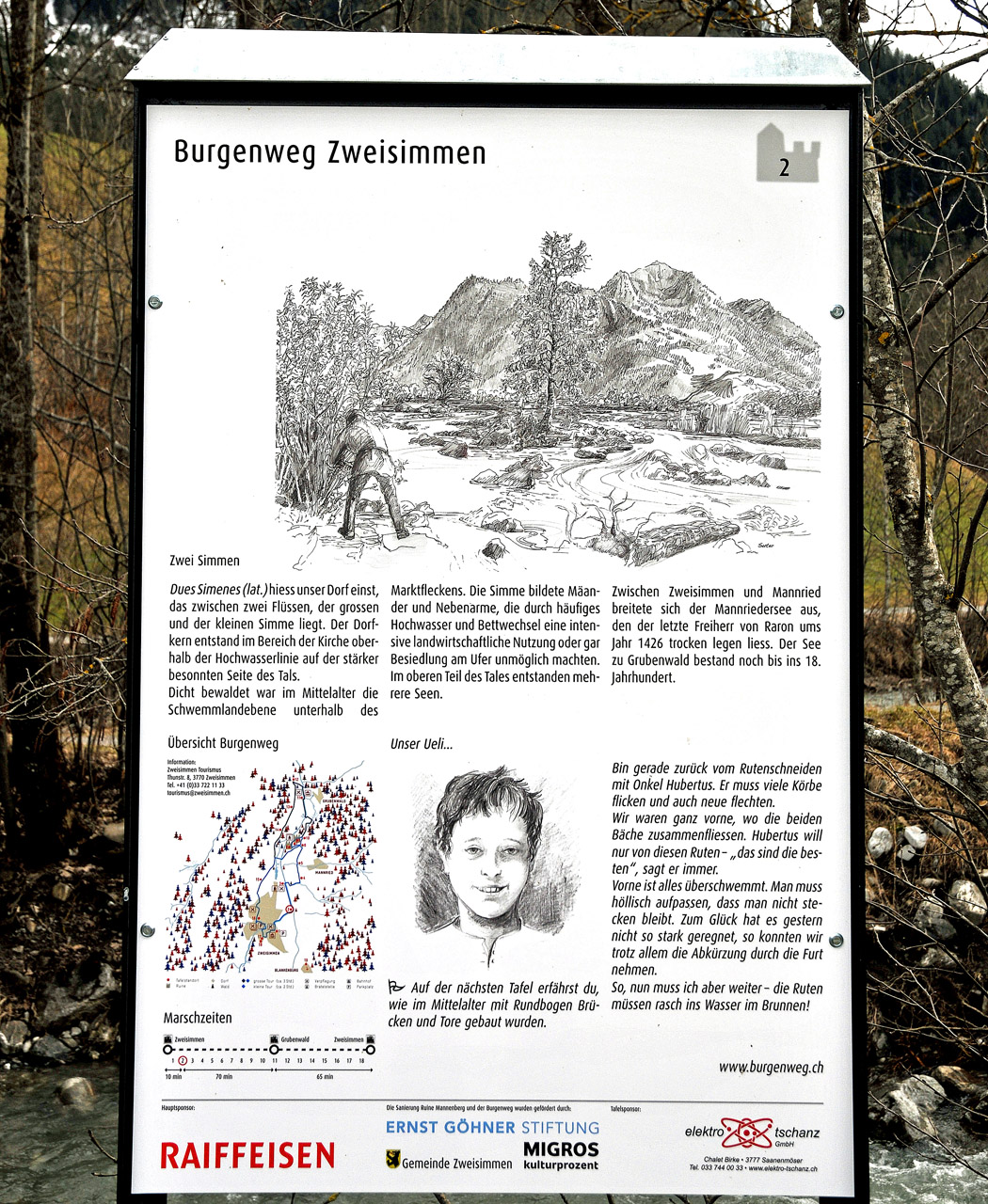

Der Burgenweg verbindet die auf dem Gemeindeboden von Zweisimmen befindlichen historischen Orte miteinander, das Beinhaus und die Kirche, das Schloss Blankenburg, die Überreste der Burganlagen Laubegg, Reichenstein und Steinegg. Mit interessanten Illustrationen, Bildtafeln und historischen Hinweisenwird die Vergangenheit lebendig. Der Burgenweg führt vom Dorfkern durch die geschichtsträchtige Landschaft zum Mannenberg, dem Herzstück mit seinen beiden Burganlagen, ein Ort im Tal mit einem besonderen Charme.

Auf dem Mannenberg, einem markanten Hügel am Eingang des Obersimmentals, erheben sich zwei Burgruinen. Zusammen bildeten diese einst wahrscheinlich eine der grössten Burganlagen des Kantons Bern. Sie waren bis ins 14. Jahrhundert das herrschaftliche Zentrum des Obersimmentals und gehen möglicherweise auf burgundisches Königsgut zurück. 1350 wurden dieBurgen von den Bernern zerstört. Seither blieben sie Ruinen.Der schlechte Erhaltungszustand vor allem des Unteren Mannenberg war schon lange bekannt: Der Bewuchs mit Efeu, Büschen und Bäumen beschädigte das Mauerwerk.Der Mörtel in den Mauerfugen war ausgewittert und die Mauerkronen waren lose. Um die Burg zu sanieren wurde 2007 unter Mithilfe des Archäologischen Dienstes die Stiftung Burg Mannenberg gegründet. Die Stiftung hat die Burgen bis 2010 nachhaltig gesichert, in einen burgengeschichtlichen Rundgang und damit ins Tourismuskonzept integriert. Das Projekt kostet rund 770’000 Franken. Dank der Unterstützung von Bund und Kanton und vieler Sponsoren konnte die Stiftung die Sanierung realisieren. Die Etappen dieser Jahre galt der Sanierung des Rundturmes und der ostseitigen Ringmauer. Zuerst wurden die Mauern vom Bewuchs befreit, gereinigt, bauarchäologisch untersucht und dokumentiert. Anschliessend wurdendie losen Teile der Mauerkrone und der Mauerschalen abgebrochen, neu aufgemauert und mit einer dauerhaften neuen Abdeckung aus Kalkmörtel versehen. Schliesslich wurden die Mauerwerksfugen neu mit Kalkmörtel geschlossen.

Der Eisenritter kommt…

Aus vergangenen Tagen

Angekommen

Unser Eisenritter

Niklaus Mauerer ist Kunstschmid und arbeitet im Freilichtmuseum Ballenberg.Er hat den Ritter als Kunstwerk extra für den Burgenweg geschaffen.

Der Burgenweg und die Burg Mannenberg