Burg Mannenberg

Die Geschichte rund um die BurgÜber die Geschichte der unteren Burg Mannenberg ist kaum mehr bekannt als über jene der oberen Burg. Der ganze Hügel bildete das hochmittelalterliche Herrschaftszentrum des Obersimmentals, welches im 10. Jh. als ursprünglich burgundisches Krongut an Kaiser Otto III. kam. Ob die im 12. Jhdt. auftauchenden Herren von Siebental hier residierten, ist unklar. 1270 wird eine Burg «Mamerberg» erstmals erwähnt, als der aus dem Wallis stammende Ritter Peter von Raron das Reichslehen innehatte. Bald nach 1300 verkauften die Herren von Raron die Herrschaft Mannenberg an Heinrich IV. von Strättlingen. Ab 1336 treten indessen die Grafen von Greyerz als Inhaber des Lehens auf. Weil er sich im Laupenkrieg gegen Bern stellte, erhoben sich die Talleute gegen Graf Peter von Greyerz. Und 1350 gelang es bernischen Truppen, bei einem Vorstoss ins Obersimmental die Burgen auf dem Mannenberg zu zerstören.

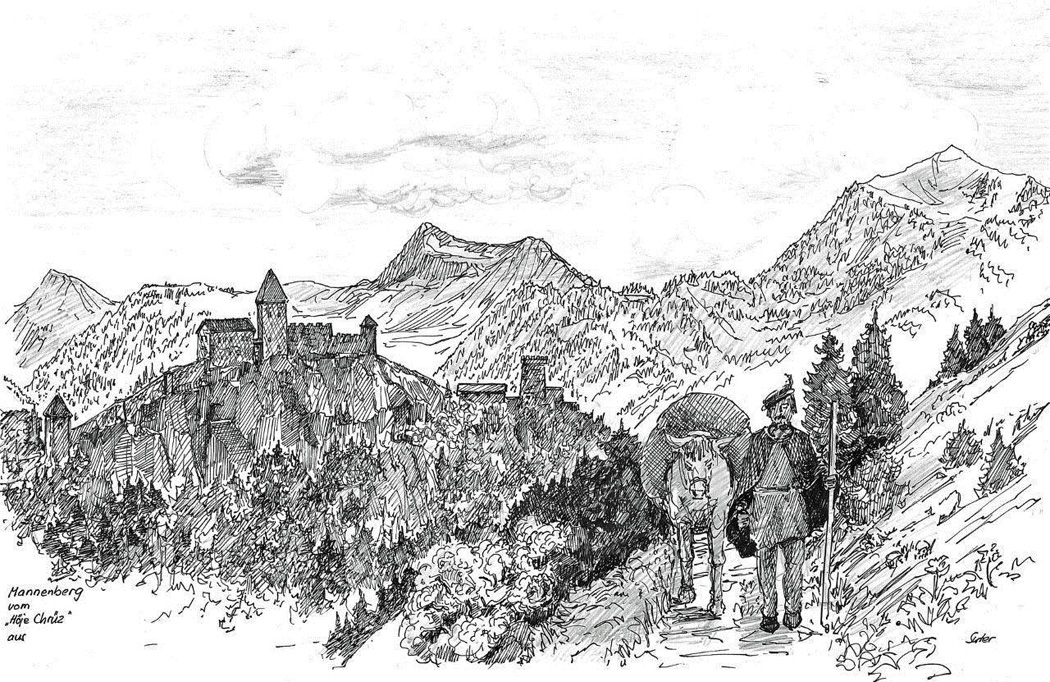

Burg Mannenberg | Zeichnung Werner Suter

Entgegen früheren Annahmen wurde die untere Burg nicht als Ersatz für die zerstörte Anlage erbaut. Sie scheint eher eine Ergänzung der oberen Burg gewesen zu sein. Während jene talabwärts gewandt war, konnte man von der unteren Burg talaufwärts blicken. Nach der Eroberung durch die Berner liessen die Greyerzer die beiden gebrochenen Burgen zerfallen und verkauften ihre Rechte 1356 an die Herren von Düdingen. Von diesen kam das alte Reichslehen 1378 an Freiburg, bis sich Bern 1386 im Sempacherkrieg endgültig des Tals bemächtigte und eine Landvogtei einrichtete. Als Herrschaftssitz wurde damals nicht mehr Mannenberg, sondern die Blankenburg gewählt.

Die Ruine wurde als Steinbruch ausgebeutet und befand sich allgemein in einem sehr schlechten Zustand, bis 2007 mit Hilfe des Archäologischen Dienstes des Kantons Bern die Stiftung Pro Mannenberg gegründet wurde. Diese Institution zur Erhaltung der Mannenberg-Burgen begann im Sommer 2008 mit der Sanierung der unteren Burg.

Während der Arbeiten konnten Indizien für zwei Bauetappen dieser Anlage entdeckt werden. In einer ersten, nicht datierten Phase entstand offenbar die Ringmauer mit einem Eingangsportal auf der Südwestseite. Die östliche Ecke der Wehranlage wurde von einem grösseren Gebäude mit polygonalem Grundriss dominiert – wohl ähnlich den beiden Hauptgebäuden auf der oberen Burg. In einer zweiten Bauphase, die möglicherweise nach einem Brandschaden begann, wurde auf den Grundmauern dieses Gebäudes ein starker Rundturm mit 8,6 Metern Durchmesser errichtet. Eventuell geschah dies um die Mitte des 13. Jhdts., als die Burg den Herren von Raron gehörte. Rundtürme breiteten sich damals von der Westschweiz her nach Osten aus.

Daniel Rindlisbacher

Quellen:

Fritz Hauswirth – Burgen und Schlösser der Schweiz, Bd. 10: Bern 1. Kreuzlingen, 1974

Rudolf von Fischer – Die Burgen und Schlösser des Kantons Bern: Basel, 1938

Erich Liechti – Burgen, Schlösser und Ruinen im Simmental. Wimmis, 2006

Thomas Bitterli – Schweizer Burgenführer. Basel / Berlin, 1995